„Mentale Gesundheit ist derzeit ein zentrales Thema für Schulen und Schüler*innen, doch häufig fehlen wichtige niedrigschwellige Präventionsangebote. Besonders positiv bewertet werden die zusätzlichen Personalstellen sowie die hohe Flexibilität der Mental Health Coaches“, sagt Prof. Dr. Julian Schmitz, Universität Leipzig.

Das Deutsche Schulbarometer zeigt, dass etwa jede*r fünfte Schüler*in psychische Auffälligkeiten sowie ein geringes schulisches Wohlbefinden aufweist. Rund ein Viertel der Befragten berichtet zudem von einer niedrigen Lebensqualität und bewertet den Unterricht als unzureichend. Auch längerfristige Erhebungen verdeutlichen eine Entwicklung: Zwischen 2007 und 2022 haben psychische Erkrankungen und Belastungen zugenommen, während das psychische Wohlbefinden deutlich zurückgegangen ist (McGorry et al. (2024): The Lancet Psychatry, 11 (9), 731-774). Auch die Schulen sehen hier wachsenden Handlungsbedarf. Laut der Cornelsen-Schulleitungsstudie 2025 hat das Thema Gesundheit seit 2023 stark an Bedeutung gewonnen; nahezu alle befragten Schulleitungen wünschen sich mehr multiprofessionelle Unterstützung, um den psychischen Belastungen ihrer Schüler*innen besser begegnen zu können. Psychische Belastungen junger Menschen sind kein Einzelfall – sie sind strukturell, vielschichtig und längst Teil des schulischen Alltags.

Das Modellvorhaben Mental Health Coaches

Um dieser Entwicklung zu begegnen, hat das Bundesministerium für Bildung, Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMBFSFJ) im Schuljahr 2023/24 das Modellvorhaben „Mental Health Coaches“ (MHC) gestartet, als Teil des Zukunftspakets für Bewegung, Kultur und Gesundheit (die Finanzierung ist derzeit lediglich bis Ende des Haushaltsjahres 2025 gesichert). Über 100 Schulen an mehr als 80 Standorten nehmen teil. Ziel ist es, niedrigschwellige Unterstützung in den Schulalltag zu bringen, Stigmatisierung abzubauen und Resilienz zu fördern.

Die wissenschaftliche Evaluation durch die Universität Leipzig zieht eine positive Bilanz: 90 Prozent der Beteiligten wünschen sich eine Fortsetzung, über 80 Prozent der Schulleitungen loben Akzeptanz und Qualifikation der Coaches. Die befragten Schüler*innen bewerteten die Angebote der „Mental Health Coaches“ als eher gut bis sehr gut. Neun von zehn Schüler*innen, die ein Angebot wahrgenommen hatten, würden dies ein weiteres Mal tun.

Fachliche Expertise und Arbeitsweise

Die Mental Health Coaches kommen aus den Bereichen der Sozialarbeit, Psychologie oder Erziehungswissenschaften. In verpflichtenden Basisqualifizierungsprogrammen und Fortbildungsprogrammen erweitern die Fachkräfte ihre Expertise im Themenfeld mentale Gesundheit, erhalten Handlungsimpulse für ihre Arbeitspraxis an Schulen und erwerben zusätzliche Kenntnisse zum Beispiel zur Gesprächsführung, digital wellbeing und Classroom Management. Sie arbeiten bedarfsorientiert und präventiv. Die Bedarfe werden in Teamgesprächen mit den Akteur*innen der Schule und im Austausch mit den Schüler*innen festgelegt. Auf dieser Grundlage gestalten die Fachkräfte niedrigschwellige Maßnahmen, mit denen sie auf die Belastungen und Sorgen der Kinder und Jugendlichen reagieren. Sie führen Gruppenangebote (Workshops, Gesprächskreise, kleine Arbeitsgemeinschaften, Angebote mit unterschiedlichen methodischen Ansätzen wie der Kunst-, Theater- oder Erlebnispädagogik) eigenständig durch oder arbeiten mit externen Anbietern aus der Jugendarbeit mit entsprechender Expertise zusammen. Diese präventiven Gruppenangebote haben den Anspruch, Kindern und Jugendlichen nachhaltig Lebenskompetenzen zu vermitteln und Strukturen sichtbar zu machen, die ihnen Unterstützung und Hilfe bieten.

Künstlerische Formate als Türöffner

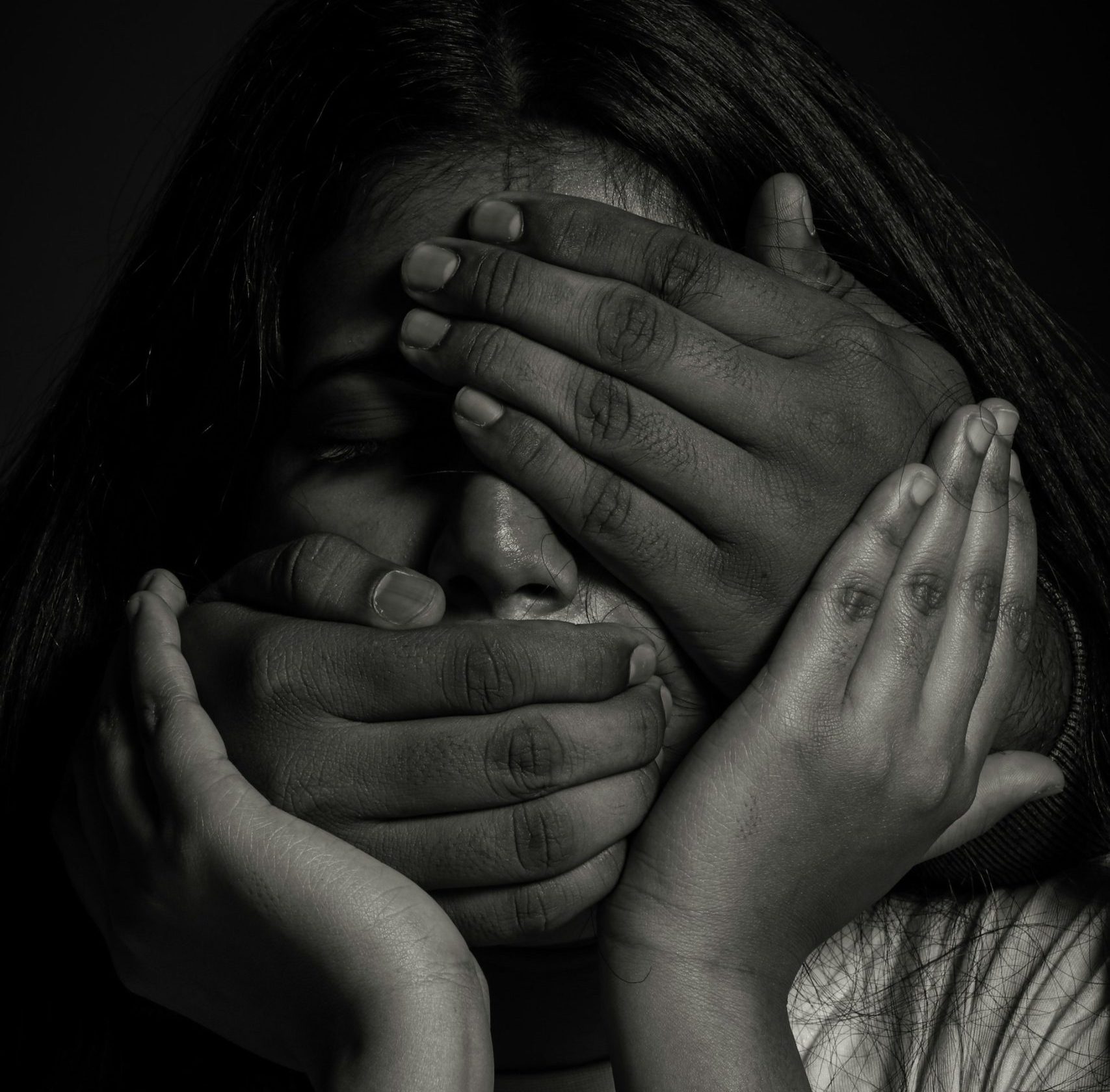

Kreative und künstlerische Ansätze erweisen sich als besonders wirkungsvoll, wenn es darum geht, Jugendlichen Zugänge zu ihren Gefühlen und Belastungen zu eröffnen. Formate wie Theater, Musik oder Bildende Kunst schaffen Räume, in denen junge Menschen neue Ausdrucksformen entdecken, Selbstwirksamkeit erleben und Hemmschwellen im Umgang mit psychischer Gesundheit überwinden können. Ein kunst- oder musikpädagogisch angeleiteter Workshop zeigt den Teilnehmenden, dass kreative Prozesse als Ventil dienen und entlastend wirken können. So entdecken sie unterschiedliche Wege, ihre Stärken zu entfalten, entwickeln Strategien im Umgang mit belastenden Gefühlen und gewinnen zugleich Vertrauen, auch Angebote außerhalb der Schule zu nutzen. Viele berichten, dass es guttue, sich offen austauschen zu können und zu merken, dass es anderen ähnlich geht. Eine Schülerin aus Landshut beschreibt die Erfahrung: „Probleme lösen sich manchmal durch eine andere Sichtweise oder Gespräche mit Freunden. Nun fühle ich mich nicht mehr so allein mit meinen Sorgen und Ängsten.“

In einem Musikworkshop etwa verfassen Jugendliche eigene Texte über ihre Ängste und Sorgen und bringen diese in Rap-Form auf die Bühne. Das Schreiben und Vortragen fördert nicht nur die Auseinandersetzung mit der eigenen Gefühlswelt, sondern trägt auch zum Abbau von Stigmata rund um psychische Belastungen bei. Auch bildnerische Formate eröffnen neue Perspektiven. Im Workshop „Wohlfühlort Schule – Schönes tut gut“ gestalten Schüler*innen großformatige Leinwände, auf denen sie darstellen, was ihnen im Alltag Kraft gibt, und Ausgleich verschafft. Die im Schulgebäude präsentierten Werke machen das Thema mentale Gesundheit sichtbar und tragen dazu bei, die Schule als vertrauten und unterstützenden Lebensort zu erleben.

Neben künstlerischen Angeboten entfalten auch körperorientierte Formate wie Yoga oder Klettern positive Wirkung. Sie unterstützen den Abbau von Stress, fördern Achtsamkeit und ermöglichen Grenzerfahrungen. Ergänzend zeigen Projekte zu gesunder Ernährung – etwa „Feel-Well-Buffets“ oder die gemeinsame Gestaltung von Pausenboxen – auf, wie Ernährung und Wohlbefinden zusammenhängen. Eine Schülerin aus Heiligenstadt berichtet: „Ich hab mich danach so gut gefühlt, ich bin schon um 19:18 Uhr eingeschlafen und erst 6:22 Uhr aufgewacht, weil meine Gedanken ruhig wurden und mein Geist sich im Körper so wohl gefühlt hat. Ich hab mich wie ein neuer Mensch gefühlt.“

Darüber hinaus vermitteln die Workshops Grundlagenwissen zur Psychoedukation. Jugendliche erfahren, wie Gefühle entstehen, welche Reaktionen auf Stress normal sind und welche Möglichkeiten der Entlastung es gibt. Sie erhalten konkrete Anregungen, zum Beispiel mit dem erhöhten Stressaufkommen in der Schule aktiv umzugehen und erlernen Ansätze (Achtsamkeitspraktiken, Atemübungen, Vertrauensübungen), die sie in ihrem Alltag auch außerhalb der Schule gut für sich nutzen können.

Nach zwei Jahren Modelllaufzeit zeigt sich: Das Programm wirkt! Es schließt eine zentrale Versorgungslücke im schulischen Alltag, erreicht junge Menschen niedrigschwellig und trägt maßgeblich zur Enttabuisierung psychischer Gesundheit bei. Die breite Akzeptanz bei Schüler*innen, Lehrkräften und Schulleitungen unterstreicht den hohen Bedarf sowie die fachliche Qualität der Arbeit der Mental Health Coaches. Schulen sind zentrale Lebensorte, an denen Kinder und Jugendliche über Jahre hinweg lernen, soziale Kontakte knüpfen und ihre Persönlichkeit entwickeln. Sie bieten nicht nur Bildung, sondern auch Räume für Beziehungen und Vertrauen – zu Gleichaltrigen wie zu Erwachsenen außerhalb der Familie. Als Orte der Prävention sollten Schulen deshalb stärker in die Gesundheitsversorgung einbezogen werden. Durch die feste Anbindung gesundheitsfördernder Angebote an die Regelstrukturen bleibt der Zugang für alle Kinder und Jugendlichen niedrigschwellig und verlässlich gewährleistet. Um Kindern und Jugendlichen ein gutes, gesundes Aufwachsen auch in Zeiten multipler Krisen zu ermöglichen, braucht es eine vertrauensvolle Grundlage und Kontinuität.

Autorin: Özlem Tokyay

Dieser Fachartikel ist eine Zweitveröffentlichung des Beitrags „Zum Ich kommen. Kultur, Bildung, Mental Health.“, erstmals erschienen im infodienst – das Magazin für Kulturelle Bildung, 157 (2025) des Bundesverbandes der Jugendkunstschulen und kulturpädagogischen Einrichtungen e. V.