Vom 19. bis zum 25. Mai 2025 findet die Europäische Woche der mentalen Gesundheit statt. Sie soll das Bewusstsein dafür schärfen, wie wichtig eine gesunde Psyche für unser tägliches Leben ist. In diesem Jahr lautet das Motto: „Für die psychische Gesundheit sorgen, in soziale Rechte investieren“. Passend dazu veröffentlichte das UNICEF-Forschungsinstitut Innocenti den 19. Bericht aus seiner Report-Card-Reihe zum kindlichen Wohlbefinden in unsicheren Zeiten.

Untersucht wurden Daten aus den Jahren 2018 und 2022 aus 43 OECD- und EU-Ländern, die Aufschluss darüber geben, wie es um die mentale Gesundheit, die physische Gesundheit und die sozialen, emotionalen, digitalen sowie schulischen Kompetenzen von Kindern und Jugendlichen bestellt ist.

Rückläufiger Trend beim Wohlbefinden seit fünf Jahren

Während sich über Jahrzehnte die Bedingungen für Kinder und Jugendliche in vielen Ländern der EU und OECD verbessert hatten, gibt es seit fünf Jahren einen rückläufigen Trend. Dies zeigt sich daran, dass die Lebenszufriedenheit und die schulischen Kompetenzen sinken, gleichzeitig aber körperliche Probleme wie beispielsweise Übergewicht zunehmen.

Deutschland ist in der aktuellen Gesamtanalyse von Platz 14 auf Rang 25 abgerutscht. Der Anteil derjenigen, die zufrieden mit ihrem Leben sind, ist von 75 Prozent (2018) auf 68 Prozent zurückgegangen. In diesem Teilbereich haben nur 7 von 36 berücksichtigten Ländern noch niedrigere Werte als Deutschland.

Ursachen und Gründe

UNICEF weist daraufhin, dass globale Ereignisse auch Kinder und Jugendliche in wohlhabenden Ländern vor besondere Herausforderungen stellen. Dazu zählen die COVID-19-Pandemie und die damit verbundenen Schulschließungen, Auswirkungen bewaffneter Konflikte, Extremwetterereignisse, digitale Technologien und der demografische Wandel. Zusätzlich wurden einzelne Aspekte aus der Lebenswelt der Kinder und Jugendlichen unter die Lupe genommen: die Nutzung sozialer Medien, die Beziehung zu den Eltern und Mobbing.

Der Konsum sozialer Medien wird häufig genannt, wenn es um sinkende Lebenszufriedenheit geht. Die Studie kommt jedoch zu dem Schluss, dass moderate Nutzung tendenziell zu einer höheren Lebenszufriedenheit führt als intensiver oder gar kein Konsum. Die Inhalte und Erfahrungen, die Kinder und Jugendliche in diesem Kontext machen, so die Schlussfolgerung, scheint wichtiger zu sein, als die damit verbrachte Zeit.

Das Verhältnis zu den Eltern ist ein entscheidender Faktor für das eigene Wohlbefinden. Kinder und Jugendliche, die täglich mit ihren Eltern sprechen, sind zu 79 Prozent zufrieden. Beschränkt sich das Gespräch auf ein- bis zweimal pro Woche, sinkt die Zufriedenheit auf 68 % Prozent. Einen gravierenden negativen Einfluss auf das Wohlbefinden hat Mobbing. Zwar sind die Erfahrungen damit gesunken, doch ist das – laut der Studie – den Schulschließungen während der COVID-Pandemie geschuldet. In Deutschland haben 21,1 Prozent der 15-Jährigen bereits häufig Mobbing erlebt. Dies entspricht Platz 17 von 40 analysierten Ländern. Damit sind mehr als ein Fünftel in diesem Alter einem erhöhten Risiko für Depressionen, Angstzuständen und Suizid(gedanken) ausgesetzt.

Was folgt daraus?

UNICEF stellt konkrete Forderungen auf, um das Wohlbefinden von Kindern und Jugendlichen zu verbessern. Mit Blick auf mentale Gesundheit sind dies u. a.:

- Fokus auf Vorsorge richten, indem in Forschung und Prävention investiert wird

- Gruppen von Kindern mit besonders hohen Risiken identifizieren und bedarfsgerecht erreichen, z. B. Kinder in Armut, geflüchtete Kinder oder Kinder psychisch erkrankter Eltern

- Förderung von Programmen zur mentalen Gesundheit von Kindern, der Eltern, pädagogischen Fachkräften sowie Lehrkräften

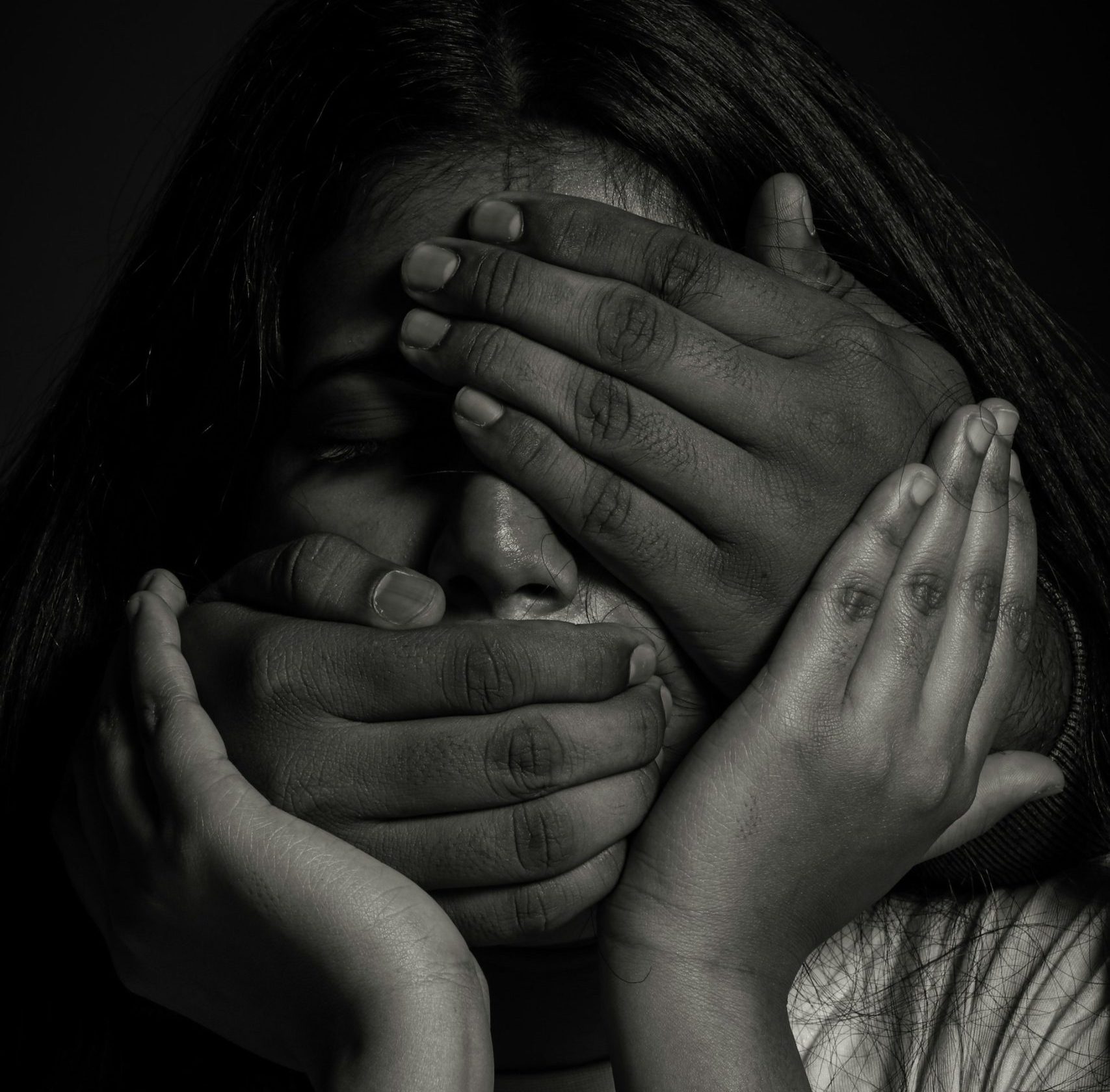

- Förderung von Maßnahmen zur Bekämpfung von Gewalt, Mobbing und Diskriminierung

- Engere Kooperationen staatlicher Strukturen wie Schulen mit Präventions- und Hilfsangeboten schaffen, sodass die Hilfesysteme den Bedarfen von Kindern, Jugendlichen und Familien entsprechen

- Öffentliche Debatten zur Sensibilisierung anstoßen und sicheren Kommunikationsräume für Kinder und Jugendliche schaffen, in denen sie sich zur mentalen Gesundheit austauschen können

Was die Schulsozialarbeit tun kann

Als Träger der Programme Respekt Coaches und Mental Health Coaches leistet die Bundesarbeitsgemeinschaft Katholische Jugendsozialarbeit (BAG KJS) seit geraumer Zeit bereits einen wichtigen Beitrag zur Bekämpfung von Gewalt, Mobbing und Diskriminierung und zur Förderung der mentalen Gesundheit von Schüler*innen.

Die Mental Health Coaches bieten an ausgesuchten Standorten Jugendlichen die Chance, sich in geschützten Räumen präventiv mit mentaler Gesundheit zu befassen und schaffen so ein Bewusstsein für das Thema. Die Finanzierung des Präventionsprogrammes läuft jedoch Ende dieses Schuljahres aus. Auch die Zukunft des Programms Respekt Coaches ist aktuell noch ungewiss: Ihre Förderung läuft noch bis Ende 2025. Wie es mit ihnen im Anschluss weitergeht, ist bislang unklar. Die (mögliche) Einstellung beider Programme, wäre – nach Erkenntnissen aus dem UNICEF-Bericht – kontraproduktiv und nicht ratsam.

Informationen zu dem Bericht

Das UNICEF-Forschungsinstitut Innocenti in Florenz vergleicht in der Report Card-Serie seit 25 Jahren regelmäßig die Situation von Kindern in wohlhabenden Ländern. Jede Ausgabe untersucht unterschiedliche Schwerpunkte im Bereich des kindlichen Wohlergehens anhand aktueller Forschungsergebnisse. In der aktuellen Fassung aus dem Jahr 2025 wurden die Daten aus 43 OECD- und EU-Staaten zu drei wichtigen Dimensionen des kindlichen Wohlbefindens analysiert: mentale Verfassung, die anhand von zwei Datensätzen dargestellt wird – Lebenszufriedenheit aus der OECD PISA 2022 und Jugend-Suizid aus der WHO-Mortalitätsdatenbank; körperliche Gesundheit, dargestellt durch zwei Datensätze – Kindersterblichkeit aus UN IGME und Übergewicht sowie Fettleibigkeit aus NCD-RisC; und Fähigkeiten, dargestellt durch zwei Datensätze – akademische Kompetenz und soziale Fähigkeiten, beide aus OECD PISA 2022.

Autorin: Sandra Gärtner