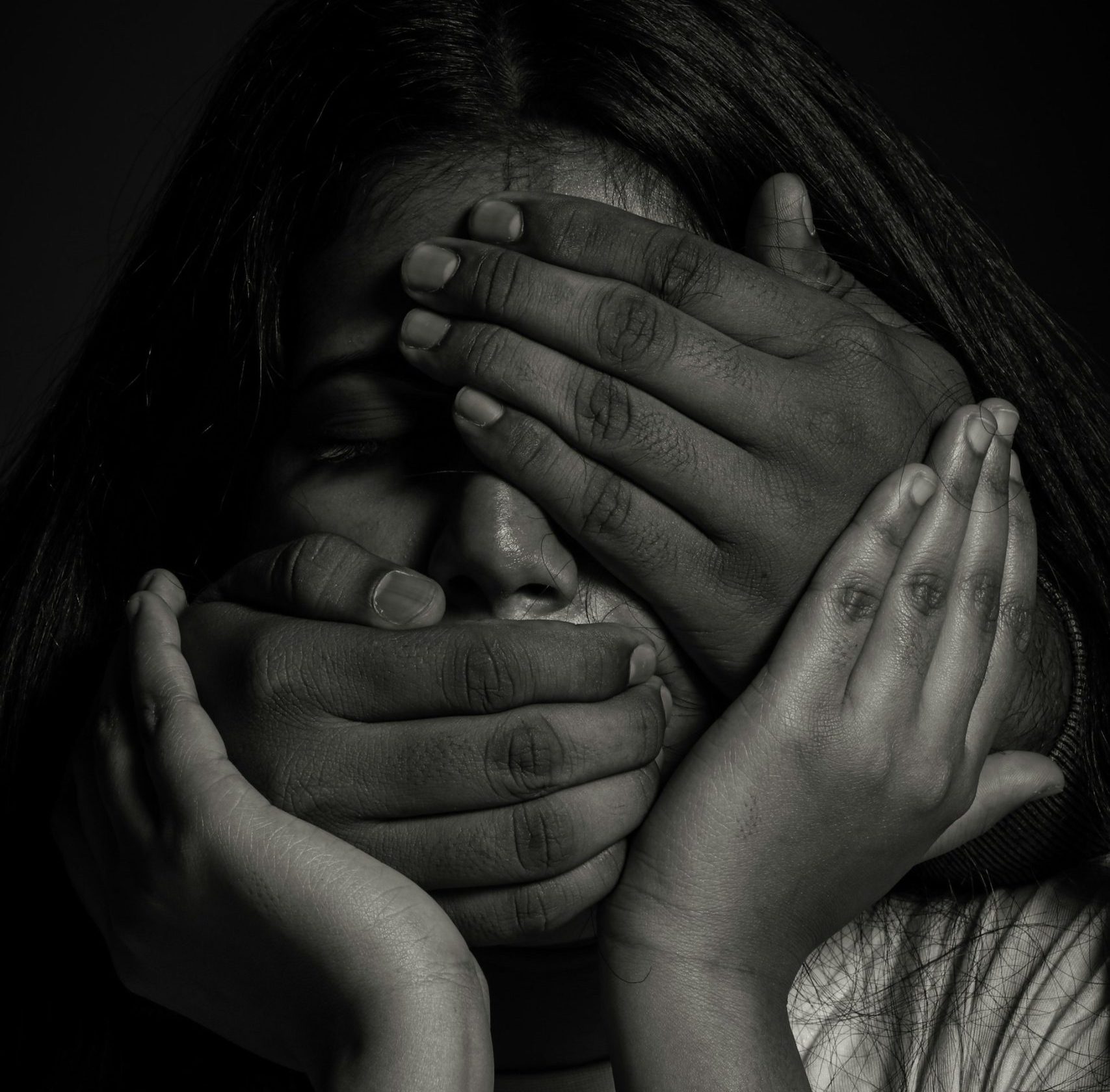

Viele geflüchtete Menschen waren in ihrem Heimatland oder auf der Flucht enormen Belastungen ausgesetzt. Sie haben schwerwiegende traumatische Erfahrungen durch das Miterleben von Gewalt oder Krieg gemacht. Unbegleitete junge Geflüchtete gehören dabei einer besonders vulnerablen Gruppe an: Sie sind vermehrt hohen psychischen Belastungen ausgesetzt, die oftmals durch den Verlust sozialer Bindungen und unklaren Bleiberechten im Ankunftsland verstärkt werden. Das Forschungsverbundprojekt „BETTER CARE“ untersuchte im Zeitraum von 2019 bis 2024, ob die psychotherapeutische Versorgung unbegleiteter junger Geflüchteter durch speziell gestufte Versorgungsansätze verbessert werden könnte und verglich dessen Wirksamkeit mit bestehenden Angeboten.

In dem vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) geförderten Verbundprojekt haben Forschende der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt, des Universitätsklinikums Ulm und des Deutschen Jugendinstituts (DJI) in einem „Policy Brief“ zentrale Ergebnisse der Studie sowie Empfehlungen für Politik und Praxis für eine bessere Unterstützung von jungen traumatisierten Geflüchteten veröffentlicht.

Das Projekt „BETTER CARE“

627 unbegleitete junge Geflüchtete (ujG), die vor allem in stationären Wohngruppen der Jugendhilfe leben, wurden von speziell geschulten Wissenschaftler*innen anhand von standardisierten Fragebögen zu ihrer aktuellen psychischen Belastung befragt, und anhand von Screening-Instrumenten eingeschätzt. 120 von ihnen wurden innerhalb von 24 Monaten wiederholt nach ihrer aktuellen Belastung befragt. Die Fragen bezogen sich des Weiteren auf Aspekte der sozialen Teilhabe der jungen Menschen, die Kultur ihrer Wohngruppe sowie situative Bedingungen und Stressoren im Aufnahmeland. Auch Mitarbeitende in den Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe wurden zu ihren Erfahrungen mit den psychisch belasteten ujG sowie ihrer Zusammenarbeit mit therapeutischen Versorgungseinrichtungen befragt.

Zentrales Ergebnis der Studie ist, dass auch zwei Jahre nach Ankunft der hohe Prozentsatz an Symptomen von Posttraumatischem Stress (43 %), Depressionen (41 %) und Angststörungen (24 %) bei den meisten ujG auf hohem Niveau blieb. Der Studie zufolge wirkten sich nicht nur die schwerwiegenden traumatischen Belastungen, ausgelöst durch entsprechende Erlebnisse im Heimatland oder auf der Flucht, aus, sondern auch sogenannte Postmigrationsstressoren. „Die Analysen zum Einfluss von umweltbezogenen Faktoren nach einer Flucht zeigen, dass das Wohlbefinden der Kinder und Jugendlichen über die Zeit hinweg immer stärker von den situativen Bedingungen und Stressoren im Aufnahmeland beeinflusst wird. Vor allem das Ausmaß an erlebten sozialen Stressauslösern wie Diskriminierungserfahrungen, Einsamkeit oder Langeweile sowie Ängsten im Zusammenhang mit dem Aufenthaltsstatus spielten eine entscheidende Rolle für die Symptomausprägung in dem untersuchten Zeitraum von zwei Jahren. Aber auch der Kontakt zu und die Sorge um Familienmitglieder führt phasenweise immer wieder zu besorgniserregenden Symptomen“, resümieren die Studienherausgeber*innen.

Schlüsselfunktion: Wohngruppe und Mitarbeitende

Laut den Befragungen der Studie seien Betreuer*innen in den Wohngruppen zumeist die einzige und verlässliche Anlaufstelle bei Problemen für die jungen Menschen mit Fluchterfahrung. Ihnen komme somit eine wichtige Rolle zu. Sie stellten zudem eine Schnittstelle zu Behandlungsangeboten dar und viele von ihnen verfügten über großes Wissen zum Umgang mit psychisch belasteten jungen Geflüchteten. Problematisch sei hierbei jedoch stärkere Personalfluktuation und unbesetzte Stellen, die auch zu Wissensverlust führten: „Ständiger Personalwechsel bedeutet auch für die betreuten Kinder und Jugendlichen immer wieder, enge Bezugspersonen zu verlieren, nachdem sie bereits die Trennung von ihrer eigenen Familie erlebt haben“, betonen die Studienherausgeber*innen. Auch die Art der Unterbringung in den Wohngruppen wirke sich merklich auf die psychische Gesundheit der jungen Menschen aus. Folgende Faktoren würden die psychische Gesundheit der ujG positiv beeinflussen: das Zusammenleben in einer Wohngruppe mit vorrangig anderen ujG, eine Sensibilität auf Einrichtungsseite für die Bedürfnisse der jungen Menschen, eine angemessene räumliche Ausstattung, eine vergleichsweise geringere Arbeitsbelastung der Betreuer*innen sowie eine von Vertrauen und Offenheit geprägte Atmosphäre innerhalb der Wohngruppe.

Empfehlungen an Politik und Praxis

Die Forschenden sprechen sich für eine verbesserte Versorgung und engeren Zusammenarbeit zwischen Betreuungseinrichtungen und Therapieangeboten aus. Von dieser würden alle jungen Menschen profitierten, die von Traumafolgen betroffen seien. „Eine gute Versorgung fördert zudem die Integration und stärkt die Bewältigungsfähigkeiten auch im Fall einer späteren Rückkehr ins Herkunftsland. Sie stellt aber auch ein effektives Gegengewicht zu gesellschaftlichen Tendenzen der Ausgrenzung und Abwertung dar“, lautet die Meinung der Forschenden. Als konkrete Empfehlungen im Hinblick auf die aktuelle Versorgungslage sprechen sie sich für eine Verbesserung der Kooperation und des Wissenstransfers zwischen den verschiedenen Hilfesystemen, umfangreiche Möglichkeiten der spezifischen Fortbildung von Mitarbeitenden sowie mehr finanzielle Investitionen in die räumliche Ausstattung der Jugendhilfeeinrichtungen aus. Eine erfolgreiche Behandlung psychischer Erkrankungen erfordere zudem ein hohes Maß an Flexibilität auf individueller Ebene der Mitarbeitenden und Psychotherapeut*innen, beispielsweise bei der Termingestaltung sowie Begleitung der ujG bei Therapiesitzungen durch Betreuende.

Die Studienherausgeber*innen weisen darauf hin, dass es auf Seiten der Mitarbeitenden mehr Anreize brauche, für längere Zeit in einer Einrichtung zu bleiben und die erworbenen Kompetenzen im Umgang mit den psychisch belasteten jungen Geflüchteten langfristig einzusetzen und an Kolleg*innen weiterzugeben. Personelle Fluktuation könne durch höhere Löhne sowie verbesserte Arbeitsbedingungen, beispielsweise im Hinblick auf Bedingungen von Schichtdiensten oder familienfreundliche Arbeitszeitgestaltung, minimiert werden. Des Weiteren sprechen sich die Forschenden für klare Regelungen und Zuständigkeiten bei der Übernahme von Behandlungskosten sowie für die Garantie von nationalen und internationalen Mindeststandards zur Unterbringung und Versorgung auch in Krisenzeiten aus.

Autorin: Mareike Klemz